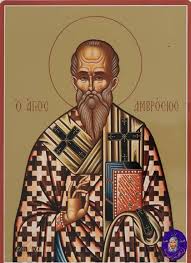

القديس أمبروسيوس

ولد عام 240 ميلادية، ورسم أسقفاً في ديسمبر عام 374م، وانتقل إلى صفوف السمائيين في منتصف ليلة عيد القيامة 4 أبريل من عام 397م.

طفولته :

لقد كان القديس أمبروسيوس أصغر أبناء أمبروسيوس – حاكم بلاد الغال(فرنسا) – في عهد قسطنطين الصغير . فكان له السلطان على نصف أوروبا تقريبا ويشمل اسبانيا القديمة وفرنسا وبلجيكا وبروسيا والجزر البريطانية . وكان مقره الرئيسی تریف عاصمة الامبراطورية الشمالية التي تمتاز بمسارحها وصالات اجتماعاتها وحماماتها وجميع مستلزمات أي مدينة رومانية عظيمة . ويعتقد عموماً أن أسرة أمبروسيوس عاشت سنوات طويلة في تريف – أو بالقرب منها – تتمتع بشرف مزدوج : المركز المدني العظيم وشرف المسيحية التي ترجع بهم إلى أجيال البطولة في الاضطهادات . ومن مفاخر هذه الأسرة ، عذراء شهيدة تدعى “سوديريس ” رفضت أن تقدم البخور للالهة ، فحُكم عليها بالتعذيب حتى الموت في عهد دقلديانوس.

وكان لهذه الأسرة أبناء ثلاثة : مارسيلينا (وهي الكبرى) وساتیروس ، ثم أمبروسيوس أصغرهم ، الذي كان أصغر من شقيقته بعشر سنوات. وكانت العلاقات بين هؤلاء الأشقاء الثلاثة من أجمل ما يكون .

وأما الوالد والوالدة فمعرفتنا عنهم قليلة . ويبدو أن مارسيللينا كانت بمثابة الوالدة والشقيقة لأخويها، وباعتبار كونها البكر فقد نذرت للرب وهي في طفولتها ، عند عمادها .

وقد وُضع الملح ، وهو رمز الحكمة وعدم الفساد، على شفاه أمبروسيوس في طفولته ورسم الصليب على حاجبه ، ولكن معموديته تأخرت ، ويروی سكرتير أمبروسيوس الخاص ، عنه أنه لما كان طفلا مضجعاً في مهده في بهو قصر والده حطت أسراب من النحل على شفتيه (كما حدث لأفلاطون) وأخذت تدخل فمه وتخرج منه . فأضطربت المربية وحاولت طرد النحل ، لكن والدى الطفل وأخته اقتربوا من الطفل ولم يسمحوا بإزعاجه أو بإزعاج النحل . وبعد برهة طار النحل وارتفع عاليا جدا حتى غاب عن الأنظار . وعندئذ قال الوالد :” هذا الطفل سيكون عظيما !”.

تكريس مارسيللينا :

وعندما كان أمبروسيوس غلاماً ومارسيللينا فتاة في نحو التاسعة عشرة أو العشرين من عمرها وهي في منزل والدها الريفي الهادئ ، سمعت صوت الشهيدة ” سوديريس ” التي كانت قد أستشهدت منذ خمسين عاماً تدعوها أن تتبعها وتنبذ العالم بما فيه وتكرس حياتها لخدمة الله ، فأطاعت مارسيللينا وتوجهت إلى روما إلى منزل والدها بالقرب من الكابيتول .

وفي عيد الميلاد التالي (سنة 353م ) تسلمت من البابا المسن ليبريوس قناع البتولية مع جمع من العذارى في كنيسة الفاتيكان . وحضر الاحتفال جمهور غفير من الناس وخطب فيهم ذلك الشيخ بكلمات الثناء والتشجيع قائلا : ” إن المسيح سيتقبل نذركم “. ووجه إلى مارسيللينا التي كان يعرفها جيداً ولاشك ، كلمات خاصة قائلا: ” أحبيه كثيرا يابنيتي فإنه صالح . فالأسفار الإلهية تقول أنه ليس صالح إلا الله فلتكن لنفسك أجنحة وليتجدد مثل النسر شبابك “.

وفي نحو ذلك الوقت توفي الوالد وعادت أرملته إلى قصر الأسرة في روما بالقرب من الكابيتول .

وفي تلك الأيام ، لم تكن العذارى الناذرات ، تتركن منازلهن . فكان منزل الأم ديرا لمارسيللينا وهناك عاش الأربعة مع بعضهن ، ومعهن صديقة لمارسيللينا نذرت نفسها هي أيضا لخدمة الرب . وعاش الكل حياة عائلية جميلة في بساطة ووداعة ، يزيدها تكريس الابنة الوحيدة جلالاً وهيبة .

وفي إحدى المناسبات لما رأى الصبي أمبروسيوس سيدات ف المنزل يقبلن يد الأسقف حسب العادة ، مد إليهن يده قائلا : ” قبلوا يدي لأني سأكون أسقفاً يوماً ما . ومما لاشك فيه أن وجود الوالدة الأرملة كان عاملاً في تقديس حياة الأسرة كلها . إلا أنه يبدو أن التأثير والإلهام الأكبر كان لمارسيللينا .

أما أمبروسيوس فكان يدعو أخته ” القديسة المكرمة “، ولاعجب ، فقد راعته في مهده وعاشت حتى ركعت بجوار قبره ! … لقد كانت عظيمة لدرجة أنها فهمت أمبروسيوس ، لقد كان لها من القوة ما يجعلها تستطيع أن تسنده ، ولها من الحنو ما يكفي ليعزیه.

أمبروسيوس الشاب :

أما الشقيقان الآخران فقد كانا متقاربين في العمر ، درسا معاً فی المدرسة وعملا معا في المنزل ، وكان يندر أن تجدهما مفترقين ، فإذا وُجدا أحدهما منفرداً كان هذا معناه أن الأخر لابد أن يكون مريضاً، وكان حديثهما لاينتهي حينما كانا يدرسان اللغة اليونانية .

كما درسا القانون الروماني والبيان والبلاغة تلك العلوم التي كانت مفتاح الحياة المدنية والسياسية ، إذ لم يخلو البيان من الأطناب والألفاظ المنمقة في ذلك العصر ، عصر الانحلال . وكان مجتمع روما مختلطاً. وكان في ذلك الزمان لايزال هناك ما يقرب من مائتين وخمسين معبداً وثنياً بالمدينة بكهنتها وطقوس ذبائحها . وكان أحد البيوت التي يتردد عليها الأخوان ، بيت سيماخوس عمدة المدينة الوثني وابنه صديق العمر بالنسبة لأمبروسيوس الذي كان من أكبر المدافعين عن الوثنية ، وكم ترافع ضد أمبروسيوس في مجلس الشيوخ.

وهكذا شهد الشقيقان أواخر عصر الوثنية بفلسفتها الرمزية وبصوفيتها الشرقية الغربية الممثلة في معابد ايزيس ومذابح ” مثرا”.

وكانا يزوران بيتا عظيماً أخر ، هو بيت ” بترونیوس بروباس ” ، الذي كان قد تنصر حديثاً ، فانقلبت في بيته رائحة البخور الوثنية إلى رائحة التقوى المسيحية . وكان ذلك البيت في علاقة ود وتألف مع بيت “اينسئ” العظيم . وكان من نساء الأسرة مارسيلا وباولا ویوستكيوم ويوليانا وفابيولا .

وكان أيضا إيرينموس الشاب الذي من دلماطية الممتلئ غيرة كثيرا مايوجد هناك . وكانت المسيحية في ذلك العصر في أوج شبابها وعز انتصارها تجابه الوشية الجوفاء المتداعية الآخذة في الأفول . (وقد أثر على شباب أمبروسيوس يوليانس الجاحد في محاولته الرجعية لبعث الوثنية).

عائلة مثالية :

لم تكن صداقات الأشقاء والشقيقات منحصرة في النطاق العائلي فقط لأنهم كانوا ذوي اتصالات واسعة بالكثيرين ممن يكرمونهم ويحبونهم . فهناك كان بريسكوس صديق أمبروسيوس في شبابه وكهولته ، كما كان هناك -على الأخص – سمبليكان وهو أكبر في العمر من الأخوة الثلاثة ، وصديق العمر لأمبروسيوس وخليفته في ميلانو ، وكان هناك أيضا فيكتورينوس الأستاذ الشهير مترجم كتابات أفلاطون ومدرس شباب أشراف روما ، والذي انتشله سمبليكان من الوثنية .

وإنه لمن الحوادث العجيبة التي رآها أمبروسيوس في شبابه ، كيف تمكن صديقه سمبليكان من جذب ذلك الأستاذ الوثني العظيم إلى المسيحية ، وكيف وضع الكتب المسيحية المقدسة بين يديه ، وكيف أن فيكتورينوس قرأ وأعجب وآمن وتقدم نحو الإيمان المسيحي ودخل الكنيسة ، وأخيرا جاهر بإيمانه وأخبر أمبروسيوس أنه مسيحي . وفي الاحتفال التالي العظيم ما كان أشد ابتهاجهم عندما رأوا ذلك الأستاذ الكهل متسربلاً بثياب حدیثی الإيمان البيضاء . ومثل طفل طاهر يصعد على درج منبر الكنيسة ويعلن على الملأ نبذه الوثنية . حينئذ سری همس عال من أفواه جميع الحاضرين: ” فيكتورينوس ؟! فيكتورينوس ؟! ” ، باندهاش عجيب لأن الجميع كانوا يعرفونه !

وبعد ذلك مباشرة أمر يوليانس الجاحد بأن يمنع أي مسيحي من تدریس الآداب ، واستقال فيكتورينوس من المركز الذي شغله لمدة أربعين سنة حتى لايخون سيده مؤمنا بان المسيح قادر أن يسكب الفصاحة حتى في أفواه الأطفال .

وفي مدرج الألعاب الرياضية كان أمبروسيوس في صباه يمقت قسوة الرياضي حينما ينتصر ، إذ كان المنتصر يطرح غريمه أرضاً ويدوس على وجهه ويهينه بدون شفقة . وفي رجولته المبكرة انتقل من ذلك الوسط الفاسد إذ أنه عُين حاكماً لمقاطعة إميليا وليجوريا ، المعروفة الآن باسم بیدمونت ولومباردی .

امبروسيوس حاكماً فاسقفاً بإجماع الشعب :

وكان مقر عمله في ميلانو ، وعندما كان صديقه القديم “بترونيوس بروباس” يودعه إلى مقر عمله أوصاه قائلا : ” لاتعمل كقاض بل كأسقف، قاصداً طبعاً أنه يحكم بمقتضى البر والرحمة المسيحية ، وهو بهذا كان ينطق بنبوة وهو لايدري !! ..

وكانت ميلانو في ذلك الحين ، المقر الإيطالي للأباطرة والعاصمة للامبراطورية الغربية. ووجد أمبروسيوس أن المدينة كانت مضطربة بمجادلات آريوسية إذ كانت تحت حكم الأسقف الآريوسي أوكسنتيوس. ولم يمض أكثر من سنة في مركزه الجديد حتى توفي أوكسنتیوس فتحولت هذه المجادلات إلى أزمة حينما تطلب الموقف اختيار الأسقف الجديد. فتجمعت الجماهير ، وخاصة في الكنائس ، وتجمع الإكليروس في خورس المرتلين في الكاتدرائية لإجراء عملية الانتخاب. وازدحمت الجماهير في صحن الكنيسة وكان يفصلهم عن خورس المرتلين حاجز ، على الطريقة الشرقية. وعلت المجادلات العنيفة وبرز خطر الشغب في الكنيسة ، وهنا حضر أمبروسيوس ليقمع الشغب بصفته حاكم المدينة . و عند دخوله سمع صوت جميل واضح ، كما لو كان صوت طفل ، وسط الصخب قائلا : “امبروسيوس هو الأسقف ، امبروسيوس هو الأسقف” فقد كان مركز أمبروسيوس وإيمانه وشخصيته العائلة الرحيمة معروفة للجميع ، وبحماس منقطع النظير اندفع الشعب كله مردداً الدعوة لأمبروسيوس . ورغم نفوره ومقاومته وهروبه ، اضطر أمبروسيوس أن يرضخ أخيراً ..

ومما يلذ معرفته كعلامة على الرابطة . التي لم تكن قد انقطعت بعد – بين الشرق والغرب ، أن أمبروسيوس استلم رسالة تهنئة على انتخابه من القديس باسيليوس الكبير أسقف قيسارية كبدوكية .

ولم يكن أمبروسيوس قد تعمد حتى ذلك الوقت ، فتقبل المعمودية حالاً على يد صديقه القديم الكاهن سمبليكان الذي قال عنه ” قد تكون لى صداقة مع كثيرين ولكن صداقتي مع أمبروسیوس هی کصداقة الأب مع ابنه ” ..

وبعد تغطيسه ثلاث مرات حسب طقس كنيسة ميلانو قًبل في الكنيسة . وبعد حوالي أسبوع كرس أسقفاً ( سنة375 م) . غير أنه لم يعتبر هذه ترقية له ، بل بالحرى اعتبرها من أثقل الأحمال الحقيقية ، إذ أنه بعد أن تسلمها لم يذق طعم الراحة أبداً طوال الأثنين والأربعين عاماً التي بقيت من حياته.

ولحقت به أخته مارسيللينا وأخوه ساتیروس ، فقد تركت أخته روما لتبقى معه وتعيش في منزله . وحتى عندما كانت تعتزل للهدوء والصلاة في منزلها الريفي بالقرب من ميلانو ، كانت دائما معه تشاطره مساعدة الفقراء وصلواته ودراسته للكتاب المقدس .

أما ساتیروس أخوه فكان يتولى إدارة الشئون الداخلية للأسقفية وإيراداتها وكان الارتباط المبارك بين قلبيهما نادر المثال ، إذ كانا متحدين في الاخلاص لخدمة الرب والناس ، بطرقهما المتنوعة.

فقد توفي حالما وصل إلى أخيه وأخته في ميلانو ولما وضع جسده في الكنيسة ركع امبروسيوس بجانبه ثم قام ليلقى عظة الرثاء لأخيه . وكانت مليئة بصور الكفاح وبمشاعر الحزن والرجاء وكشفت عن أعماق قلبه : “لماذا أبكيك ياأخي الحبيب ؟ .. لقد تغير المكان فقط ، ومن الأن ستكون أرواحنا معا “.

ثم حلت ساعة الوداع الأخير ، وطبقاً للطقوس القديمة كانوا يدعون الميت ثلاث مرات ، وتليت آخر الكلمات . ونظر إليه أمبروسيوس مرة أخرى في سكون بين دموع المشيعين ، ثم رفع عينيه إلى السماء وقال : أيها الرب القادر على كل شئ تقبل قربان هذه النفس المسكينة ، واقبل ذبيحتي هذه بصفتي أخاً وكاهناً ، نعم هذه الحياة المبذولة عربوناً لحياة أقدمها كلها لك أيها الرب “.

وهكذا حملوا الجسد إلى القبر .

وبعد ذلك بثمانية أيام ألقى أمبروسيوس بجانب قبره عظته الشهيرة عن: “الإيمان والقيامة “.

كان أمبروسيوس رفيقا لساتيروس لمدة سبعة عشر عاما ، ولما افتقده وجد لنفسه بقية من العزاء مع أخته مارسيللينا التقية . وهكذا لحسن حظ أمبروسيوس عاش مستهل حياة الأسقفية بصعوباتها في حياة تضيئها محبة اخ واخت محبة عميقة ونقية بدرجة لم يعرفها العالم قط .

المعتقدات السائدة في عصره :

لقد كان العالم الذي عاش فيه أمبروسيوس مشوشاً. فقد كان يحوی كثيرا من المعتقدات الفاسدة التي أثرت تأثيراً سيئا جدا على تعاليم المسيحية النقية … وكان لايزال في ميلانو مذبح لله ” جوبيتر” ، ومعبد أخر يخص ” ديوبانثير “.

وكانت الآريوسية في تلك الأيام ، كما قال بعضهم ، بسبب ما فيها من التفسيرات المتحررة طريقاً لدخول المعتقدات الغريبة في المسيحية . وكانت الوثنية لاتزال تحارب الكنيسة جهاراً في الهياكل والمعابد ، وتدس فيها سرا تعاليم فاسدة وانحرافات خلقية وتلويثا لأعياد القديسين والنزول بها إلى مستوى المهرجانات والتهريج مثل أعياد الآلهة القديمة.

وجنح الشعب إلى الخرافات مثل الاحتفاظ بجزء من السر المقدس كتعويذة ضد غرق السفن أو الأخطار الأخرى .

وكانت بعض القوانين الظالمة مازالت جارية في الحكومة بالرغم انها كانت “مسيحية ” مثل بيع الوالد لأولاده مقابل سداد ديونه ، والتعذيب الوحشي ، وألعاب المصارعين التي أباحها الأمبراطور .

أما في المجتمع فقد عم الفساد والبذخ من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان البؤس الذي لا يوصف بسبب الغزوات المتعددة التي كانت تشنها قبائل البربر من الشمال (ألمانيا اليوم ) .

وهكذا كانت حياة أمبروسيوس الأسقفية صراعاً ضد تلك التيارات كلها. وحملاته لم تتوقف قط ضد الأعداء الداخليين والخارجيين ، العلويين والسفليين .

أما انتصاراته الثلاثة : على الوثنية التي كانت ممثلة في مذبح النصر بمجلس الشيوخ ، وفي اعتداءات الأمبراطورة يوستينة وجنوها على الكنائس ، وأخيرا انتصاره على طغيان الأمبراطور ثيئودوسيوس ، كل هذه كانت عواصف في حياته المملوءة سلاماً ، انتهت بانتصار باهر ، بعد حرب لا هوادة فيها ضد الباطل بجميع أشكاله .

أ- فقد نزع معبد آلهة النصر من مكانه في مبنى مجلس الشيوخ الروماني وأعيد عدة مرات ، لم يكن المعبد يمثل أوليمبوس فقط بل المبادئ الفاسدة للجمعيات الوطنية في روما القديمة .

أما الخطيب الذي حاول الدفاع النهائي عن الوثنية ومعابدها أمام الامبراطور فالنتيان فكان هو سيماخوس ، صديق أمبروسيوس القديم ولكن كان من المستحيل أن يكون هناك صلح مع الباطل ولو بدا من الظاهر جميلاً . وتغلب أمبروسيوس أيضا واختفى إلى الأبد أخر رمز سیاسی للوثنية المقهورة .

ب . أما النزاع مع الأمبراطورة يوستينة ( الآريوسية ) من أجل الكنائس ، فقد كان الانتصار فيه بادياً منذ أوله ، وذلك عن طريق اقتناع الشعب الموالي لأمبروسيوس ، الذين اعتكفوا بمباني الكنائس ، وبذلك حفظوها للإيمان المستقيم ، واستمر أهالي ميلانو في الكنيسة الكبرى ليلاً ونهاراً وظلوا يرتلون ألحان أمبروسيوس الجديدة ، وأمبروسيوس معهم ، متمسكين بالإيمان ضد موقف الأمبراطور الآريوسي ، أما الجنود المرابطون في الخارج فقد انحازوا مع الشعب . وأخيرا خُذلت الأمبراطورة وأنقذت الكنائس.

ج. توبة الأمبراطور على يديه :

في كل تاريخ الكنيسة المجيد الذي هو عبارة عن قصة صراع بين النور والظلمة ، بين الحق والباطل ، بين الرحمة والقسوة ، لايوجد أروع من الفصول القليلة التي احتفظ لنا بها التاريخ عن توبة ثيئودوسيوس والتي تخبرنا كيف غلب أمبروسيوس الشر عندما جعل فاعل الشر يستطيع أن يغلب نفسه .

حدث في مدينة تسالونيكي أن عامة الشعب قتلوا ضابطاً من كبار ضباط ثيئودوسيوس . وكان ثيئودسيوس في ذلك الوقت في ميلانو ، فاستشاط غضباً ، وفي سخطه وهياجه أصدر أوامره بأن يتحمل عامة الشعب في تسالونيكي نتيجة جريمتهم ، وإنما بطريقة غادرة آثيمة فظهر كمنتقم رهيب . إذ دعا المواطنين إلى الساحة لمشاهدة المباريات وهناك كشفت خطة الغدر والوحشية ، حينما بدأت المذبحة الكبيرة فهلك الألوف على يد الجنود . وأثارت أخبار هذه الخيانة والوحشية موجة فزع في كافة أنحاء الأمبراطورية . والعجيب أن ثيئودسيوس كان مايزال مقتنعا بأنه إنما أتي ذلك انتقاماً للعدالة والمجد الأمبراطوری . حتى أنه أراد أن يستمر في حضور القداسات في الكنيسة كالمعتاد . ولكن أمبروسيوس الأمين لله وقف له بالمرصاد ، هذا الذي لايمكن لأية قوة مخلوقة في الوجود أن تسكت صوته فاعلن مقاطعته للقصر الأمبراطوري . ورفض كذلك أن يسمح للأمبراطور بدخول الكنيسة ما لم يقدم توبة باعتراف علني عن هذه الخطيئة الجسيمة مع كل إصلاح ممكن لآثار الخطيئة .

وكان موقفه ازاء جريمة الإمبراطور كقاض لايلين ، ولكن بشعور الراعي إزاء الخروف الذي ضل من القطيع ، لم يكن أحد ألطف وأكثر شفقة من امبروسيوس في محاولاته لإرجاعه .. بل يندر أن يعامل أحد الآباء ولده العاصي بحنان أكثر منه !!. لقد وضع أمبروسيوس أمام عينيه أن يدين الخطيئة أمام العالم ، وفي نفس الوقت يعيد الخاطئ إلى المخلص … ولقد فعل الأمرين ، فكتب للأمبراطور قائلاً : “أيها الأمبراطور العظيم إنني لا أنكر أن عندك غيرة ، ومخافة الله ، ولكن عندك حدة في الطبع إذا أثيرت فليس لها من حدود “.

ولمعرفته بصراع الضمير الذي يعتمل في قلب الأمبراطور أضاف قائلا: ” سأتركك إلى نفسك ، فلتعد إلى حقيقتك ، ولتنتصر قوة التقوى التي فيك على عنف طبيعتك ” .

ثم يعرض أمامه جريمته بكل ما فيها من الفظاعة ، ويذكره بتجاهله لنداءات الرحمة :

“يمكنك محو هذا العار بتذليل نفسك امام الله . إنك رجل ، وبصفتك هذه ، أتتك التجربة ، فأخرج منها منتصراً . إنه يمكننا الخروج من الخطيئة بالمرور في طريق مبلل بالدموع . فلا يستطيع أي ملاك أو رئیس ملائكة أن يمحى هذا الذنب . إنه الرب فقط الذي يقول : ” أنا معك ” ، هو الذي يمنحك الغفران بواسطة التوبة “.

ثم يكتب لائماً نفسه قائلاً : “لو كان عندي بعد نظر أكثر من هذا ، فربما كنت قد منعته عنك هذا السقوط . وياليتني أطعت إلهام قلبي بدلاً من الثقة في رحمتك المعتادة”.

“كيف استطيع أن لا أحبك ، أنت الذي كنت كأب لجراتیان (الأمبراطور الشاب الذي خدمه أمبروسيوس بإخلاصه )”؟..

وترك الأسقف المدينة بعض الوقت – ربما إلى منزل أخته الريفي –

ولكنه لما عاد ، بينت الحاشية للأمبراطور بأنه إذا ظهر في الكنيسة فلن

يجسر أمبروسيوس على مواجهته .

وحدث أن حضر الأمبراطور بأفخر ثيابه الملكية إلى الكنيسة !! .

غير أنه قبل أن يخطو عتبة الباب الخارجي للتائبين والموعوظين ، انبرى له الأسقف بشجاعة نادرة قائلا: ” أيها الأمبراطور يبدو أنك لم تشعر بعد بفظاعة جريمة القتل التي ارتكبتها . هل تريد أن تتجاهل أنك جبلت من التراب مثل باقي الناس ؟. إن السلطة المطلقة ربما تعميك . احترس لئلا يمنعك ثوبك الأرجواني من رؤية الضعفات التي يغطيها . إن أولئك الذين تحكمهم بشر مثلك ، بل هم إخوتك قبل أن يكونوا خدامك التابعين لك . فإنه يوجد أمبراطور واحد ، ألا وهو خالق الكل .. كيف تستطيع التقدم إلى جسد يسوع المسيح ويداك ملطختان بدماء القتلى الذين أرقت دماءهم ظلماً ؟ الأحرى بك أن تخاف

وتمتنع من أن تضيف إلى جرائمك جريمة التجديف !”.

فأجاب الأمبراطور قائلا :

.” ولكن داود أخطا والله سامحه “.

فقال أمبروسيوس :

” إذا فتقبل النير الذي سيضعه الله على عنقك . لقد شابهت داود في خطيئته ، فتمثل به في توبتك ” .

ورجع الأمبراطور باكياً إلى قصره . وظل ثيئودسيوس مع نفسه في أعنف صراع استمر ثمانية شهور . وفي الحقيقة أنه ندم على جريمته ، ولكن تملق الحاشية التي حوله التي اختلقت له المعاذير في قسوته وسخريتهم من دموع الندم التي كان يذرفها ، مع تشدد امبروسيوس في عدم التراجع خطوة واحدة عما يطلبه ، كل هذا جعل الصراع عنده مريراً.

وحل عيد الميلاد باحتفالاته القدسية . وجلس الأمبراطور في قصره يبكي ، فتقدم منه وزيره روفينوس وسأله بلهجة شبه ساخرة عن أسباب حزنه . فأجابه الأمبراطور قائلا :

.” أنت تضحك لأنك لاتشعر ببوسی ، إن باب كنيسة الله مفتوح للعبيد والشحاذيين ولكنه مغلق في وجهي أنا فقط ، باب الكنيسة وباب السماء .’

واقترح روفينوس أن يذهب بنفسه إلى الأسقف ويلتمس الحل للأمبراطور ، ومع أن أمل ثيئودوسيوس كان ضعيفاً إلا أنه سمح بالذهاب. ولكن مسعاه باء بالفشل ، فقد عاد مكسور الخاطر . وإذ قابل الأمبراطور في طريقه إلى الكنيسة أشار عليه بان يرجع . ولكن ثيئودسيوس – حين عرف ذلك – أجاب روفينوس بخشوع حقیقی و بندم صحيح :

” سأذهب إلى أمبروسيوس وأتقبل منه التوبيخ الذي استحقه” .

وهكذا انتصر قلب ثيئودسيوس لما قبل التوبة ، بل قبل أعمق أنواع الاتضاع والسحق من محكمة ضميره ، وبعد هذا صار الاتضاع الخارجي سهلاً .

وقابله أمبروسيوس في فناء الكنيسة . وتقبل الأمبراطور كل توبيخات الأسقف ورضي بفترة التوبة المفروضة على كل التائبين ، ثم طلب منه الأسقف ترضية وحيدة ممكنة وهي سن قانون يعطى للمحكوم عليه بالموت مهلة ثلاثين يوماً ( بين الحكم بالموت وبين تنفيذه ) وبذا يحمي الأمبراطور وكذلك خلفاءه من إغراء السلطة المستبدة . وبعد نهاية المدة المحددة سمح له بدخول الكنيسة ، وهناك لم يقف ولم يركع بل خر ساجداً على الأرض باكياً وصرخ قائلا : ” أيها الرب ها أنا أتمرغ في تراب بيتك فأردد لی الحياة حسب كلمتك” .

ولم يكن هذا في الحقيقة انتصاراً لسلطان الكنيسة على الأمبراطورية ، بل كان انتصاراً للحق في أعماق القلب . وبمجرد أن عاد الأمبراطور إلى نفسه تحت تأثير أمبروسيوس لم ينس أبدا خطأه ، وأصدر بعد ذلك تشريعات عدة رحيمة لحماية الفقراء والمعوزين . فمثلا أصدر قانونا لعتق الأولاد الذين باعهم والداهم أرقاء بسبب فقرهم ، وقانونا أخر لحماية الضعفاء من قسوة الرجال الرسميين مدنيين كانوا أم عسكريين .

وبينما كانت قصة الأمبراطور تأخذ مجراها ، كان أمبروسيوس منهمكاً أيضا في شن حرب من أجل الاعتدال والرحمة في داخل الكنيسة . في مجمع الأساقفة الغاليين ( بلاد الغال هي فرنسا الأن ) المنعقد في ميلانو وبتأثير أمبروسيوس ، أصدر المجمع قرارا بتجريد بعض الأساقفة من رتبهم لتسببهم في موت برنيكليان الهرطوقی.

وفي الحقيقة كان أمبروسيوس يسبق جيله بأكثر من ألف عام ، بل كان يرجع خلال أربعة قرون إلى كلمات التطويبات على بحر الجليل ، إلى صليب الجلجثة خارج أورشليم .

هذا وقد انتهى النزاع بين الأسقف والأمبراطور ولكن بصداقة لم تنفصم عراها حتى الموت .

إنه لأمر حسن أن نطلع على إمكانية ” جمال النفوس ” كما تعلمنا هذه القصة . فما أجمل وأشجع النفس التي وبخت أمبراطورا ليخلص ، بل وما أجمل وأنبل النفس التي استهانت بمركزها الملوکی وقبلت التوبيخ ، وما أجمل نبل الطرفين الذي جعل الثقة المتبادلة والصداقة الدائمة تصير هي النتيجة الأخيرة للنزاع . فصار الأمبراطور المسيحي النبيل يرجع إلى أمبروسيوس في كل حادثة تقابله بعد ذلك بقية حياته ، حتى أنه بعد انتصاره ( انتصار ثيئودسيوس ) في موقعة أكويليا . وهي آخر نصر على الوثنية – لم ينس أن يكتب في الحال إلى أمبروسيوس قائلا له إنه مدين له بانتصاره! وأخذ أمبروسيوس الخطاب إلى المذبح، وكتب للأمبراطور قائلا:

” لقد وضعت الخطاب مع الذبيحة حتى يتكلم إيمانك أمام الله في نفس الوقت الذي أتكلم فيه أنا بالصلاة !! “. .

ولكن اصاب أمبروسيوس القلق لئلا يؤدي هذا النصر إلى إراقة دماء بدون داعى ، ولخوفه العظيم على جماهير الوثنيين المرتاعة في ميلانو إذا بدأوا يتراخون في ولائهم ، ذهب بنفسه وقابل الأمبراطور في أكويليا وركع أمامه متوسلاً إليه بكل خضوع أن يطلق سراح المهزومين ! فرفعه ثيئودسيوس إليه وعفا عن الجميع . ثم ركع بدوره أمام الأسقف واعلن مرة أخرى أنه مدين له بهذا النصر .

وأسرع أمبروسيوس إلى ميلانو ليكون في استقبل الأمبراطور الذي جعل دخوله الظافر إلى المدينة في اليوم التالي . وكان الحماس في استقبال الأمبراطور منقطع النظير ليس من أجل هذا النصر الذي وحد الشرق والغرب تحت لواء واحد ، بل بالأكثر جدا بسبب الرحمة والعفو عن الأعداء التي جعلت النصر کریماً غير ملوث بالانتقام .

انتقال ثيئودسيوس :

وبعد وقت ليس بكثير انفتحت أبواب الهيكل السمائي غير المصنوع بأيدي بشرية ، أمام الأمبراطور المسيحى التائب إذ كانت صحته متداعية ، وفي 19 يناير سنة 395م أي بعد خمس سنوات من توبته العلنية ، وبعد بضعة أسابيع من انتصاره في أكويليا ، توفی ثيئودسيوس مستندا على أمبروسيوس. وكان اسم أمبروسيوس دائما على شفتيه حتى مات. وبوفاته فقد الأسقف اعظم صديق وأخلص رفيق في العمل من أجل الكنيسة.

ومن فوق المنبر قال أمبروسيوس :

.” لقد ذهب هذا الرجل ليأخذ مُلكاً في مملكة أعظم من التي تركها ، إذ قد ذهب ليدخل أورشليم السمائية حيث استدعاه يسوع المسيح لتقواه . لقد فارقنا بالجسد هذا الأمبراطور العظيم ، ولكنه معنا لم يبتعد عنا” . وهكذا عبر من العالم هذا الأمبراطور العظيم الذي ترجى فيه أمبروسيوس تحقيق المثالية في العلاقات بين الكنيسة والدولة .

وقد عاش أمبروسيوس سنتين يعطى فيهما إرشاداته للأمبراطور الجديد، كما فعل من قبل مع جراثیان وفالنتينوس . ولكن الأمل الكبير في ان يطول عمر امبروسيوس قد خبا . وبدأت حياته العامة تصبح مثل أخر فصول دراما كبيرة انتهت ضعيفة .

امبروسيوس واوغسطينوس :

ولكن هذه الشعلة المقدسة التي لم يكتب لها أن تطفئ دون أن يستلم منها النور شخصية فذة أدخرها التاريخ للكنيسة لتظل تضئ إلى مدى الأجيال .. هو أوغسطينوس الذي تقبل من أمبروسيوس سر المسيح .

لقد بلغ الإفريقي العظيم إلى أبعد نقطة في انحداره إلى عمق البرودة والظلام عند وصوله إلى ميلانو في نحو عام 384م. حيث كان أمبرسبوس أسقفاً منذ سبع سنوات . وكان هذا الرجل يدين بالمانوية ، مغرور بفصاحته وعلمه إلى أقصى حد، مع خطايا ملكت عليه حياته ، الأمر الذي لم نكن لنعرفه لولا أنه سردها ضمن اعترفاته .

جاء أوغسطينوس إلى ميلانو بصفته أستاذا لعلم البيان ، وإذ كان علي صلة بسيماخوس الوثني – الذي كان صديقاً أيضا لأمبروسيوس – فقد رتب الله القدير هذا الوثني واسطة تلاقي بين أوغسطينوس وأمبروسيوس . ومن هنا بدأ الله يعد هذه الآنية المقدسة لكي تحمل اسمه عبر الأجيال .

وقد كان استقبال أمبروسيوس لذلك الخطيب الأجنبي الشاب حاراً رائعاً مما جعله يكتسب في الحال ثقة أوغسطينوس . ولما كان أمبروسيوس نفسه خطيباً ، فقد ارتاح المثيل إلى مثيله ، ولكن صفة الرعاية عند أمبروسيوس جعلته ينشد فيه الخروف الضال الذي لايهدأ بال الراعي الصالح حتى يجده. وفي ذلك الحين وصلت مونيكا من إفريقيا تنشد ابنها الذي ما فتئت تطلبه من الله بكل ما أوتيت من إيمان وصلاة ودموع … وفهم أمبروسيوس في الحال ما في قلب الأم.

وكان أوغسطينوس كثيرا ما يذهب إلى الكنيسة فكان يستمع إلى فصاحة أمبروسيوس التي بهرت نفسه وجعلته يتابع عظاته حتى يستوعب فصاحته

ليس إلا ...

أما العظات التي كان يلقيلها امبروسيوس فكانت تأملات روحية ذات

طابع تصوفي عن حياة ابراهيم وعن اسحق ويعقوب ..

ولم يلبث أوغسطينوس أن إقتنع بأن حملات المانيين ضد العقيدة المسيحية كانت بسبب سوء فهمهم . فشعر بندم عظيم. بسبب مافرط منه …

وكانت والدته أول من أسر لها بمكنون قلبه فسرى فيها شعاع الفرح لما أخبرها بأنه لم يعد تابعاً لعقيدة ماني ، غير أنه لم يكن قد تقبل بعد العقيدة المسيحية . وفي ذلك يكتب أوغسطينوس :

” وضاعفت مونيكا من صلواتها ودموعها قائلة : أيها الرب أتوسل إليك أن تسرع في خلاصه . وكثر ترددها على الكنيسة حتى أن اسمها صار على لسان أمبروسيوس “.

فقد كان هذا الأسقف معجباً بها أشد الإعجاب . ولما حاول أوغسطينوس أن يتناقش مع أمبروسيوس بخصوص الإيمان رفض رئيس الأساقفة وأرسله إلى والدته برسالة بسيطة حكيمة ، لأنه كان يؤمن ببركة وجود أم له مثل هذه .. ويا لحكمة أمبروسيوس وسياسته العجيبة …

وفي رسالة من رسائل الاعترافات ، كتب أوغسطينوس يقول :

” لقد تأسفت لعدم إمكاني الاسترشاد بأمبروسيوس كثيرا ، لأني لم أجد أمبروسيوس في وقت فراغ مطلقاً ، مع أني كنت في مسيس الحاجة إليه “.

ومن الواضح أن الأسقف كان يتعمد تجنب المناقشة ، ولكن صلاحه أثر تدريجياً في قلب أوغسطينوس .

” لقد وجدت أمبروسيوس سعيدا ومحاطاً بالمجد ، فحسدته على كل ذلك. غير أني لم أعرف سعادته الحقة. إن سعادته كانت تكمن في الرجاء

العظيم الذي حفظه من غرور العظمة وفي الصوت الذي كان يتكلم إلى قلبه، وفي البهجة التي كان يتذوقها في خبز الحياة “.

وببطء أشرق النور على أوغسطينوس .. .

وبدأت قيود الخطيئة التي سبقت أن مهدت للكفر تتكسر فقد أرجعته قدوة حياة أمبروسيوس إلى المسيح . .

كان يصغي إلى فصاحته . وراقب حياته عن كثب ، حيث تحقق – أكثر من الكلام – من قيمة الصلاح وعظمة السلام الداخلي التي تجلت في حياته اليومية بين الأطفال والفقراء والمعوزين ..

لقد تأثر ضمير أوغسطينوس تماما وانجذب قلبه للمسيح بشدة ، فتوجه في الحال إلى مونيكا ليسكب عبارات التوبة والفرح في قلبها ، مبرهناً على صدق تحوله إلى الله باحترامه وتقديسه للمحبة البشرية الحقيقية التي تجاهلها سابقا . .

وتأجل عماده بضعة شهور وقضى نهاية ذلك العام في هدوء بالقرب من ميلانو بجوار بيت مارسيللينا يدرس الكتاب المقدس الذي لأجله كان قد تكرس أمبروسيوس وأخته ولاسيما سفر إشعياء – عملاً بنصيحة أمبروسيوس – كتمهيد للإنجيل .

وفي الصوم الكبير التالي كان ملازما الكنيسة مشتركاً في ترنيمات أمبروسيوس الملهمة مصغياً إلى عظاته بشغف عظيم .

ويكتب أوغسطينوس عن ذلك الوقت قائلا :

لم استطع أن استنشق الروح إلآ في الكنيسة ، فكم تدفقت ألحان كنيستنا هذه إلى قلبي . وكانت الكلمات تستقر في أذني فيستقر الحق في قلبي ، وتسيل دموعي وأجد راحتی وسروری”. ..

وأخيرا في عيد القيامة ( 24 أو25 أبريل سنة ۳۸۷م ) تقبل أوغسطينوس سر العماد المقدس من يد أمبروسيوس حيث تقابلت هاتان النفسان العظيمتان على ضفة نهر الحياة !!

– وبعد ذلك مباشرة غادر أوغسطينوس ميلانو مع والدته ولم يعد يرى أمبروسيوس ، ولكن عظاته وترانيمة المقدسة وحياته التقوية بقيت حية في

قلب تلميذه .

ثم رقدت مونيكا بسلام بعد عماد ابنها بوقت قصير جدا . وكتب أوغسطينوس وهو في غمرة الحزن على فقدها يقول : ” لقد وجدت عزائي في كلمات أمبروسيوس الحقة عن الله الأبدي خالق العالم “. :

وكان يقول عن أمبروسيوس :

” كنت أصغي إلى أمبروسيوس المبارك بشغف ، إذ كنت اعتبره ابی لأنه رباني في الإيمان وولدني في المسيح يسوع ، لقد سمعت خطبه ورأيت أعماله وثباته وتجاربه . إن العالم الروماني يعرف ذلك أيضا ويشهد به ويشترك معي في تكريمه”.

وقد تميز أمبروسيوس بشخصية نشطة فذة عديدة القدرات والنشاط إلى درجة تحير العقول ، إذ أنه كرجل من رجال الدولة قام بأسفار ليضطلع بمفاوضات للصلح بين الممالك ، وكرجل من رجال الكنيسة قاوم أخطاء الأباطرة بحكمة ، وكراع كان يحرس النفوس بصبر ، وكقاض في محكمة الأسقفية ضرب أروع مثال في التأني في فحص القضايا والقرارات بدون محاباة . أما خطاباته فتعتبر وثائق هامة للحياة العامة في ذلك العصر ، كما أنها تكشف لنا أسرار حياة كثير من الكادحين والمتألمين .

كان أمبروسيوس شجاعا يتكلم ضد ظلم الأغنياء بلا حذر ويعنّف أنانيتهم ومغالاتهم في الترف والرفاهية ، وكان يصب عليهم جام توبيخه . فقد قال : ” إن آخاب قام من القبر . وفي كل يوم يذبح (نابوت) جديداً ” . ثم يسأل : ” هل اقتسم الملائكة السماء فيما بينهم ؟ إن الطيور كلها تشارك الهواء في حرية والأسماك جميعها لها البحر ، ماعدا الإنسان فإنه يسر بعدم إشراك الآخرين في مسراته “.

وبالرغم من تكدس هذه الاهتمامات ، استطاع أمبروسيوس أن يجد فسحة من الزمن ليؤلف ألحانا كنسية وترانيم ، بالإضافة إلى دراساته وشروحاته في الكتاب المقدس وفي كليهما كان يحلق بروحه في سماء القداسة كل يوم . ومن قوله : ” إذا لم نسمو ونرتفع مثل ملاك ، فلنطر مثل سنونو “. أما أمبروسيوس فقد سما فعلاً إلى الله مثل ملاك !!

هذا ولم تكن ترانيمه مجرد أبيات شعرية ومعان موزونة ، بل كانت بمثابة غذاء للروح . فقد أغني قلب مدينة وأشبع واروی قلب الجياع والعطاش إلى البر ، حتى سرت كلماته وأنغامة المقدسة في كل بيت وكل كنيسة.

والتراتيل التي سميت أمبروسية ، كلها ذات أوزان شعرية قصيرة ولها نغمة واحدة وهي غير مقفاة . إن لغة هذه التراتيل اللاتينية القديمة تسمعهافي الكنيسة وكأنها غذاء طازج أت من السوق حالاً أو من ميدان القتال أو من المحكمة . ففيها تعبير هادي ثابت وسلاسة ووضوح في الكلام ، ولها خاصية الهيبة والوقار التي في لغة القانون والحرب . تختلف عن الكلام العامي للشعب ولكن لاتختلف كثيرا عن اللغة الإيطالية الأدبية في عصرنا هذا وغيرها من اللهجات المختلفة في ميلانو وجنوه وفينيس .

وكما يخبرنا القديس أمبروسيوس والقديس أوغسطينوس أن الشعب كانيترنم بها أثناء العمل وفي الطريق وفي المنزل ، كما كانت تنشدها مجموعات كبيرة في داخل الكنيسة .

ومن الواضح أن أمبروسيوس كان مغرماً بدراسة الطبيعة في كتابه المسمى ” الهكساميرون ” أو ” شرح أيام الخليقة ” أفكار نيرة كثيرة عن ابداع الخليقة وجمالها وتنسيقها …

نیاحته :

اقترب أمبروسيوس من راحته ، ومع أنه لم يكن قد جاوز السابعة والخمسين. ولكن الجسد الذي تعلل بأمراض شديدة قد أنهكه العمل والكفاح!!

وفي عام ۳۹۷ أي بعد عامين من وفاة ثيئودسيوس – توقف عن الكتابة. غير أنه استمر في قراءاته وتأملاته . وقد حدث مرة أثناء تأملاته أن رآه سكرتيره بولینوس ، وقد توهج وجهه بالنور . وبينما كان يملي على سكرتيره شرحاً للمزمور الرابع والأربعين إذ به يلتفت إليه ويقول : ” إنه لمن المؤلم أن ننتظر طويلا طلوع النهار الذي فيه يبلع الموت من الحياة . ولكن لحسن الحظ أن سراج كلمة الله لايبرح أعيننا … استيقظ يارب . لماذا تنام ؟ لأن أنفسنا منحنية إلى التراب ، قم أعنا ونجنا من أجل رحمتك “. ثم تداعت قواه ، ولم يعد قادراً أن يعلم أو يتكلم .. وأستجاب له الله الذي دعاه فقام فعلاً ونجاه واحتضنه إلى الأبد …

كان ذلك في آخر مارس ، حين كان صديق صباه “سيمبليكانوس ” يلازمه ملازمة الظل .

وحيث أنه في أحد الأيام بينما كانا يصليان معاً ، أن رأى أمبروسيوس الرب يسوع المسيح يقترب بابتسامة إلهية ويدعوه لمرافقته في السماء .. فعلم القديس أن قيوده قد انحلت !!

أما البلاط الأمبراطوري الذي كان يعرف قيمته ، فقد ارتاع عندما علم بقرب منيته . فأرسل إليه وفداً من أصدقائه حتى يتوسل إليه أن يصلي لكي الايفارقهم سريعا !. ووصل الوفد والتف أعضاؤه حول فراشه باکین ومصلين . وتوسلوا إليه أن لايتركهم … فشكرهم بحرارة وأجاب بعباراته المألوفة :

.” إني لم أعش بينكم ، ولذلك فإنني أخجل أن أعيش أكثر !!.. ولكن لا أخشى الموت إذ لنا إله صالح ..

وكانت مارسيللينا تجاهد بصلواتها وعنايتها الفائقة به حتى يبقى لها قليلاً أيضاً …

ولكنه أسلم الروح ….

في يوم الجمعة العظيمة 3 أبريل سنة ۳۹۷ م ، وفي حوالي الساعة الواحدة صباحاً . كما سجل سكرتيره بولينوس : ‘مد القديس ذراعيه على هيئة صليب ليصلى ، ولم يغير هذا الوضع حتى لفظ آخر نفس ، وكنا نتبع صلواته بحركات شفتيه ، ولكننا لم نستطع سماع ما كان يقول . وكان“هونوراتوس ” قد صعد إلى غرفته في الدور العلوي ليستريح ، وحوالي منتصف الليل سمع صوتا يناديه ثلاث مرات قائلا : ” أسرع ، وقم لأنه راحل !”.

قام هونوراتس وأعد الجسد والدم الأقدسين ونزل بهما .. وبعد أن تناول أمبروسيوس أسلم الروح …

واختفت الأرض من ناظريه إلى الأبد ، ولكن انفتحت عيناه للسماء .. وفي اللحظات الأخيرة حدثت أعجوبة من هذا الراعي الأمين الذي ظل أمينا على رعيته حتى وقت موته . إذ تجمع بعض الشمامسة في ركن غرفته يتسالون من الذي سيخلف أمبروسيوس . واقترح أحدهم سمبليكانوس ، وأجاب أخر أنه كبير السن . وكأنما التقطت أذنا الأسقف الذي ينازع الموت هذا الحديث الذي يختص برعيته ، ففتح فاه ونطق بكلمات مسموعة :

” إنه كبير السن ولكنه فاضل ….”

فارتاع الشمامسة إذ حسبوا أنه حي وأنه سمعهم ، فاختفوا في الحال . ولكن الكلمات كانت غير مائتة .. فخلف سمبلكيانوس أمبروسيوس … وفي يوم عيد الفصح حملوا جسده إلى كنيسة أمبروسيوس الكبيرة ، واحتشدت الجماهير حوله رجالا ونساءا من جميع الأديان ، واتحدوا جميعا حوله رجالا ونساءا من جميع الطبقات وجميع الأعمار بل ومن جميع الأديان ، اتحدوا جميعا بشعور من الحزن المصحوب بالتقدير .

أما هو فقد بدأ يدخل فى بهجة فصح آخر في الأعالے ۔

من كتاب الأسرار للقديس أمبروسيوس

أنظر أيضاً كتب القديس أمبروسيوس

![]()

| الكنيسة الجامعة | |||

الآباء الغربيون قبل وبعد نيقية | |||

| تاريخ الكنيسة | |||